SimpLex ou la simplification administrative à l’ère du numérique

Auteur

Valentina Dalla Giovanna

Avant-propos. Nous souhaitons remercier le Professeur Gregory Lewkowicz qui nous a aimablement accordé un entretien. Le professeur Lewkowicz dirige le projet pilote bruxellois SimpLex et sans lui la rédaction de cet article n’aurait pas été possible.

Nul n’est censé ignorer la loi ? Le droit concerne tout le monde, car il permet d’organiser la vie en société et c’est en cela qu’il est passionnant. Paradoxalement et de façon tout à fait critiquable, le droit est également inutilement complexe et à l’accès difficile pour le citoyen. Celui qui aimerait prendre connaissance, comprendre le droit qui s’applique à lui et s’y conformer se voit vite piégé dans un labyrinthe et abandonne bien souvent toute tentative ultérieure de compréhension (1).

Etat des lieux en Région de Bruxelles-Capitale. Contrairement à la Région flamande, la Communauté française et la Région wallonne qui disposent de leur propre base de données (respectivement « de Vlaamse Codex », « Gallilex » et « Wallex »), la Région de Bruxelles-Capitale ne dispose pas d’une base de données juridique propre et elle dépend donc toujours exclusivement du Moniteur belge pour la gestion de ses textes. De plus, un grand nombre de textes légaux ne sont pas publiés (p.ex. les circulaires ministérielles, règles complémentaires des communes en matière d’urbanisme) ou le sont mais avec des délais importants. Ce difficile accès au droit régional est bien connu des documentalistes qui, lorsqu’ils préparent un dossier pour les parlementaires pour présenter l’état de la législation, vont : (i) sur Justel et testent 8 différents départements (ii) s’ils ne trouvent pas, ils vont tout de même consulter le MB, (iii) puis, ils utilisent 44 filtres sur Reflex pour être sûrs qu’il n’y ait pas un texte qui leur a échappé puis (iv) ils vérifient encore les sites des communes, de Editoria, de Brulocalis, de Be.Brussels. Cette situation est loin d’être idéale.

Le Projet pilote SimpLex. C’est partant de ce constat et dans le cadre du plan Easy Way (2) que le projet pilote régional SimpLex a vu le jour. Selon les termes du Professeur Lewkowicz, le projet « vise à construire une base de données régionale de la législation bruxelloise ainsi que des outils d’intelligence artificielle pour favoriser un droit plus simple, plus inclusif et plus efficace ».

Legacy : Comment réduire la complexité actuelle ? Il s’agissait donc d’identifier les contraintes qui s’imposent aux administrations, de cibler les inefficacités et réduire la complexité des textes légaux (tant dans leur rédaction que dans leur mise en œuvre). Jusqu’à présent, pour évaluer la complexité d’un texte, en substance, le citoyen et/ ou le législateur disposent uniquement des outils de mesure suivants : nombre de pages, titres, section, chapitres, articles, paragraphes, phrases et mots. A présent, il devient possible de créer des outils d’intelligence artificielle et d’aborder avec davantage de pertinence la question de la complexité pour la réduire.

Etape 1 –La constitution d’une plateforme juridique pour Bruxelles

La constitution d’une plateforme juridique pour Bruxelles en projet prévoit trois accès différents (l’accès réservé aux citoyens, l’accès réservé au législateur qui permet de réaliser des tests et des mesures de complexité et, enfin, l’accès réservé aux développeurs. Ces derniers peuvent accéder en open data aux données pour construire des applications).

Mission de repérage et d’extraction : c’est parti ! Il a fallu obtenir un accord avec le ministère de la Justice pour extraire de manière automatique et en temps réel (et donc actualisée) les données pertinentes du Moniteur belge et il a également été procédé à la « copie » ou dump de Justel.

Conversion du texte brut en un langage lisible machine standardisé. Les personnes travaillant sur le projet ont converti les textes en format brut. Elles ont ensuite structuré les textes en format standardisé Akoma Ntoso (3) (format XLM conçu spécialement pour les documents juridiques au sens large) en automatisant pour partie cette standardisation.

Il y a divers avantages à utiliser le même standard et notamment les suivants :

- Le format permet de contenir dans le fichier lui-même toutes les versions d’un même texte légal et il devient plus aisé de naviguer entre les différentes versions d’un texte successivement amendé.

- Le standard permet une interopérabilité.

Il devient également plus simple de comparer les différents textes nationaux ou régionaux (les mêmes balises étant utilisées pour une liste, un titre, un article, un chapitre, etc. et nul besoin de comprendre la langue nationale pour appréhender le texte légal visé).

- Pour la prise en compte d’une nouvelle directive européenne, un tel format permet d’identifier rapidement les parties d’un texte à modifier en droit interne.

- Cela permet d’appliquer facilement les feuilles de style SimpLex et par voie de conséquence de générer de « beaux » PDF pour la version du texte légal souhaité.

- Cela offre la possibilité de générer plus facilement de belles pages Web avec des tables de matières interactives.

- Cela facilite l’application et le développement d’outils d’intelligence artificielle à la matière juridique. Les balises prévues par le standard Akoma Ntoso permettent en effet à la machine d’identifier la structure du texte. Il devient plus aisé, par exemple, de générer des traductions non officielles des textes légaux, ce qui fait sens dans une des villes les plus cosmopolites au monde et renforce l’accès au droit.

Etape 2 – Etablissement de scores de complexité de l’écriture même de la règle

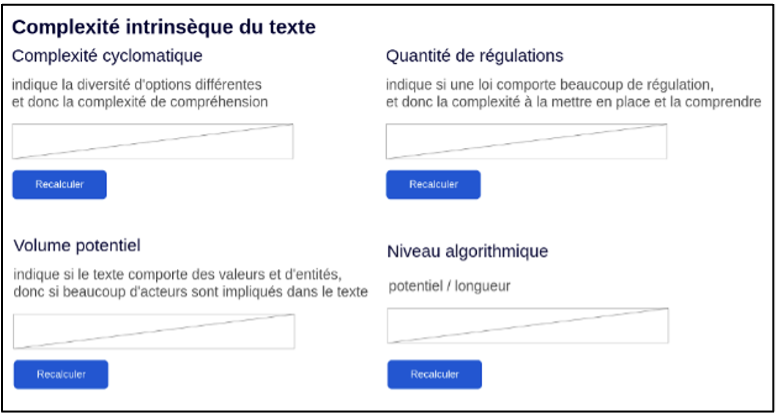

L’illustration ci-dessous correspond à la console SimpLex réservée au législateur. On y trouve une série de métadonnées qui permettent d’évaluer la complexité de rédaction du texte légal. Les concepteurs du projet ont également conçu des outils pour effectuer des tests de complexité. Ils ont soit repris des tests qui existent (p.ex. test de lisibilité de Flesch, ciblage d’expressions similaires par le calcul de cosinus de similarité), soit élaboré de nouveaux tests. SimpLex permet de visualiser la complexité par des graphes.

Il a fallu annoter les textes légaux pour apprendre à la machine ce que sont les renvois interne et externe (p.ex. vers le droit européen) et ainsi identifier ceux-ci à grande échelle.

Les concepteurs du projet ont réentraîné un modèle de langage pour donner une valeur effective aux principes de once-only et de neutralité technologique. Le principe once-only consiste à faire de la simplification administrative en suivant le principe que l’administration ne devrait pas demander au citoyen ou aux entreprises ou aux usagers de fournir une information qu’elles possèdent déjà (p.ex. domicile légal, numéro BCE, etc.). Le principe de neutralité technologique est le principe en vertu duquel l’Etat ne doit pas imposer de préférence (p.ex. courrier recommandé par rapport à l’envoi par email) pour ou contre une technologie donnée. Les tests informatiques mis au point permettent de tester, a priori et a posteriori, la conformité des textes à ces grands principes. D’autres tests sont également envisageables afin de favoriser la simplification administrative.

Etape 3 – Etablissement de scores de complexité de la règle elle-même (en cours)

Cette phase vise à identifier la complexité intrinsèque de la règle (combien d’acteurs interviennent dans l’application de la règle ? Quelle est la complexité de la structure logique de la règle ? etc.).

Pour cela, on arrive à la phase de transformation du texte légal en version codée de celui-ci (p.ex. en langage de programmation Python), le cas échant, avec l’aide de grands modèles de langage.

Il y a des domaines où la règle est, dans la pratique, déjà traduite par les informaticiens de manière exécutable machine (p.ex. le domaine bancaire ou financier) et où, l’application automatique d’une loi se prête parfaitement à l’objectif du législateur. Cependant et contrairement à la version précédente (version rédigée en format XML), ici la nuance de la langue peut être perdue et l’on risque de cadenasser la règle ou voir des effets indésirables si on l’applique aveuglément. Certains termes comme « nécessaire », « raisonnable », la « bonne foi » ne sont en effet pas traduisibles en langage exécutable par la machine.

Toutefois, le fait d’avoir une version exécutable machine demeure pertinent si l’on veut mesurer la complexité intrinsèque d’une règle et la machine peut nous aider à mieux l’appréhender.

Afin de faciliter l’accès du législateur et du citoyen aux normes juridiques, la création d’un Law-GPT pourrait également être envisagée. Le développement d’une telle technologie permettrait par exemple de répondre directement aux questions du citoyen sur telle disposition légale ou à guider le citoyen dans les méandres souvent complexes du droit.

Futur proche : vers la première réelle révolution de la création des règles de droit ?

L’approche « Rules as Code » promue notamment par l’OCDE envisage, dans certaines matières, l’élaboration par le législateur de règles juridiques directement dans une version « exécutable machine ». Ce Codage des règles supposerait alors que celles-ci soient produites directement sous deux formes : une version « exécutable machine » et une version en langage naturel lisible par l’être humain. Des projets pilotes sont déjà menés dans plusieurs Etats. Dans cette perspective, il faut intégrer ceci dès l’entame de l’élaboration des règles. Cette transformation du processus législatif aurait pour avantage, entre autres, de réduire fortement les coûts de traduction et d’écart ou d’erreur de traduction dans les cas où l’administration ou l’entreprise traduit les textes légaux en langage informatique a posteriori afin de s’assurer notamment de son respect des règles (ou compliance et qui correspond à la situation actuelle).

Tant le legal design (4) que le codage du droit adoptent une approche « user-centric ». Par la première méthode, on va tenter de rendre le droit plus accessible par le dessin ou la schématisation ainsi que de repenser la règle en fonction de ses usagers finaux. Par le codage des règles, on va rédiger la règle dans la perspective de sa mise en œuvre pratique par ceux qui y sont soumis. En plus des tests a posteriori quant à la complexité des règles, le législateur pourra faire des tests a priori avant l’adoption de la règle afin d’identifier de manière plus précise les effets d’un projet de loi pour une catégorie de citoyens ou d’entreprises déterminée.

Opportunités et ouvertures pour l’avocat. L’illustration de SimpLex devrait avoir de quoi inspirer l’avocat. Au fond, ne sommes-nous pas également créateurs de droit ? Nous avons tout intérêt à prendre part à ces (r)évolutions, être acteurs. Nous pouvons affiner et améliorer nos pratiques, définir nos modèles. Il est grand temps d’innover et d’investir dans ces technologies afin d’être capables de contester la pertinence de l’exécution de certaines pratiques futures, de réaliser nos propres tests et ne pas subir les futures (r)évolutions du droit.

________

[1] Identification de la ou des articles de loi applicables à une situation donnée ? Nombre d’amendements ? version amendée est-elle entrée en vigueur ? Vérification de la signification des termes employés dans le dictionnaire. Termes de la loi précisés dans un autre texte réglementaire, découverte d’une nouvelle législation plus appropriée à s’appliquer à sa situation, etc.

[2] Pour plus d’informations, visitez le site : https://easy.brussels/easy-way-vers-une-bruxelles-simplifiee-en-2025/.

[3] Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.akomantoso.org/.

[4] Méthode appliquant le design thinking au droit.

Partager

Autres actualité